ブログBLOG

なぜ?ギックリ腰は繰り返すのか

「ギックリ腰はクセになる」という話を耳にしたことはありませんか?

実は私も、この疑問がきっかけで“体幹のトレーニング”に強く関心を持つようになりました。

今から20年以上前、私が所属していたトレーナー協会の会報誌で、とても興味深い記事を目にしました。

内容を簡単に言うと——

「腰のケガや強い痛みを経験すると、そのあと腰の奥にある“インナーマッスル”がうまく働かなくなり、腰痛が長引くことがある」

というものでした。

それまで腰痛のリハビリといえば、腹筋や背筋を鍛えるような運動が主流。ところがその記事に載っていたのは、血圧計のカフのような機器で筋肉の動きをチェックしながら行う、全く別のアプローチでした。

「こんな方法があるのか!」と衝撃を受け、関連情報を探しまくったのを今でも覚えています。

ギックリ腰は病名ではない

まず押さえておきたいのは、「ギックリ腰」は正式な診断名ではないということです。

病院での診断名は「腰椎捻挫」や「急性腰痛症」など。実際の症状の正体は、関節や筋膜の炎症、腰椎ヘルニアなど、さまざまです。

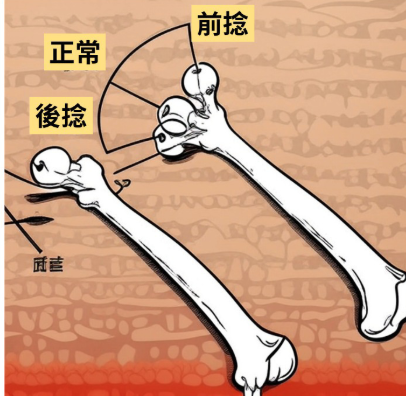

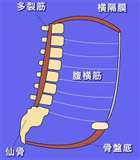

そして、こうした腰のケガのあとに問題になるのが、背骨を支えるインナーマッスルのひとつ 多裂筋(たれつきん) です。

多裂筋は、腰や骨盤が動きすぎないように常に見張り、必要に応じて瞬時に収縮して関節を安定させる、いわば“腰のガードマン”のような役割をしています。

なぜ多裂筋が働かなくなるのか?

ところが、腰に強い痛みやケガを経験すると、この多裂筋がうまく収縮できなくなることが報告されています。

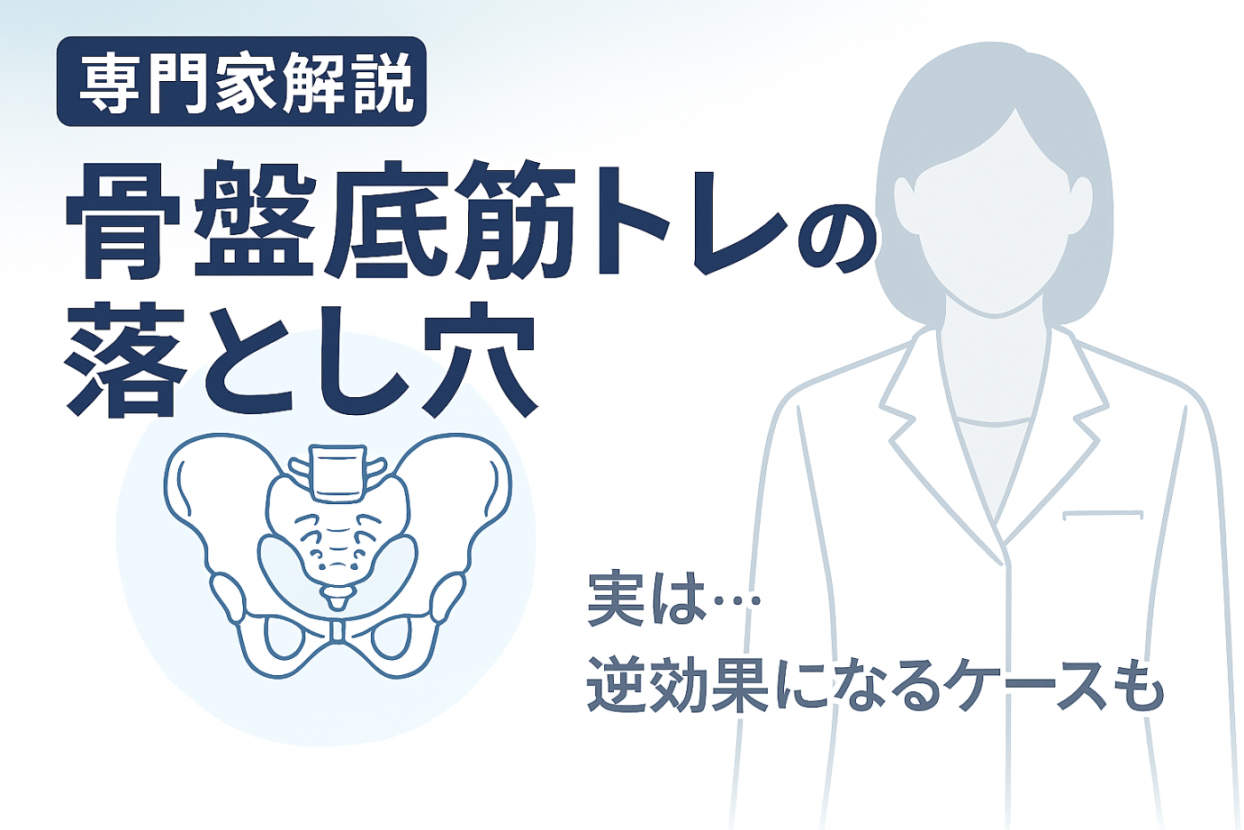

昔は脊柱起立筋という背筋のトレーニングが安定性に有効とされていましたが、今ではそれだけを鍛えると逆に不安定になるケースもあることが分かっています。

さらにやっかいなのは、この「うまく働かない状態」が自然には元に戻らないことが多い、という点です。

外傷そのものが治っても、多裂筋の機能低下は続き、それがギックリ腰の再発や慢性腰痛につながる可能性があるのです。

《トピック》

腰の奥にある「多裂筋」は、背骨を安定させる大事なインナーマッスルです。

Hidesら(1996)の研究では、初めての急性腰痛を経験した患者39名を対象に、多裂筋の回復をMRIで観察しました。その結果、痛みが治まり普段の生活に戻っても、多裂筋は自然には元の状態に戻らず、特異的なトレーニングを行った場合のみ回復が見られました(Spine. 1996;21(23):2763–2769)

[PubMedリンク](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8979323/?utm_source=chatgpt.com)

さらに、同じ患者を2〜3年間追跡したHidesら(2001)の研究では、多裂筋と腹横筋をターゲットにした体幹トレーニングを行ったグループは、1年後の再発率が30%、2〜3年後も35%に留まりました。一方、通常の医療管理のみのグループは1年後84%、2〜3年後75%と再発率が高いままでした(Spine. 2001;26(11):E243–E248)

[PubMedリンク](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11389408/?utm_source=chatgpt.com)

改善のカギは“ピンポイントの再教育”

では、どうすれば多裂筋は再びしっかり働くようになるのでしょうか?

現時点で専門家の間で比較的広く受け入れられているのは、「多裂筋を狙って収縮させる、特別な体幹トレーニングを行う」という方法です。

イメージとしては、大きなケガでジャンプが怖くなったフィギュアスケーターが、まずは1回転ジャンプからやり直して感覚を取り戻すようなもの。

いきなりハードな運動をするのではなく、まずは小さく・正確に動かす練習から再スタートするのです。

まとめ

もし「何度もギックリ腰を繰り返している」「腰の不安がずっと続いている」という方は、奥の筋肉がうまく働いていないことが背景にあるかもしれません。

一度しっかりチェックして、必要に応じた体幹トレーニングを取り入れることで、再発予防につながる可能性があります。

お近くの方は、ぜひ一度当院でご相談ください。