|

「事実と感覚を大切に:私の情報発信と施術のポリシー」

〇はじめに:私の情報発信のポリシー

皆さん、こんにちは。整体院の院長、奥川洋二です。

今日は、私が情報発信を行う際のポリシーについてお話しします。

私は仕事に関することはもちろん、仕事以外の話題でも、事実を伝えることを最優先にしています。

なぜ事実を重視するのか

〇健康産業の情報の現状

現在の健康産業では、ネット上に溢れる情報の多くが、発信者の個人的な解釈に基づいています。

一般の方はこれを医学的な事実と誤解し、専門家が同じテーマで異なる意見を述べることで混乱が生じています。

「事実は一つ、解釈は無限」という言葉の通り、事実が埋もれてしまっているのが現状です。

〇事実を伝えるメリット

事実に基づいた情報発信を心がければ、混乱や誤解を最小限に抑えられます。

例えば、極論ですが「地球が丸い」と情報発信する事で何の問題が起きるでしょうか?

大体の争いは事実と言うよりはその解釈について起こると思っています。

ちょっと極論でしたが、事実を伝える分には余り問題は起きないはずです。

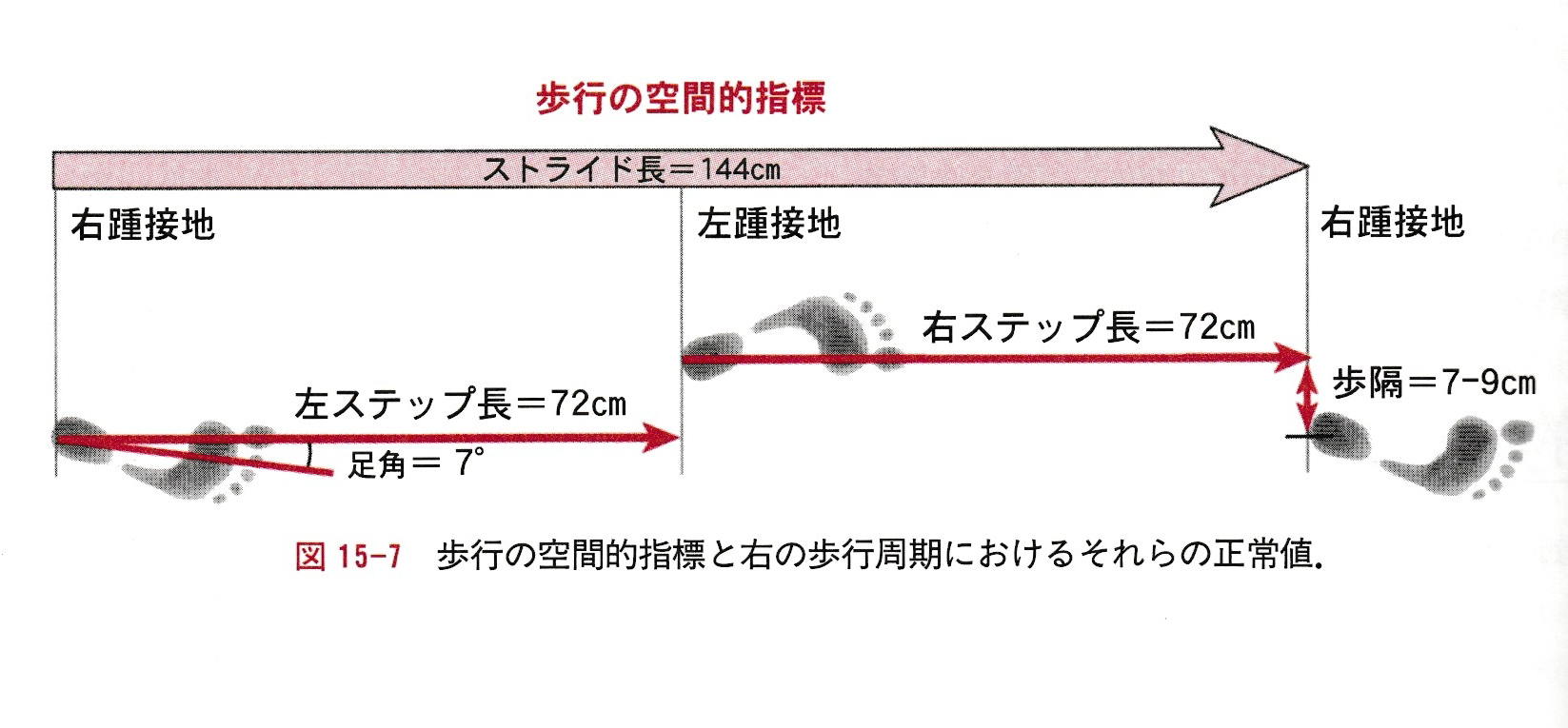

歩行分析のほぼ全ての専門書には「通常歩行でつま先は約7度外向き」と書かれています。

この事実をそのまま伝える分には問題ありません。

しかし、個人の感覚や解釈を加えると、誤った情報が広まる可能性があります。

〇事実が歪む理由

① 面白さや分かりやすさを求めた結果

事実だけを話すと、時に難解で面白みに欠けると感じられることがあります。

例えば、「つま先は7~12度外向き」と専門書にありますが、これを厳密に伝えても、一般の方には分かりにくいかもしれません。

そのため、誰かが「つま先は7度と言っても分かり難い、ほとんど正面だからつま先正面と伝えて良い」と良かれと思い簡略化してしまうケースがあります。

これが事実の歪みの一因だと思っています。

② 専門家の感覚による発信

よくあるのが「独自理論」ですよね?

その中には専門書の内容は知っているが、独自の理論を発信している人と、専門書を全く読まず、本当に自身の感覚だけで発言する専門家もいます。

私は持論を語る自体は別に良いと思いますが、事実を基にしつつ、その後に自分の意見を述べる形にすれば良いのに…といつも思っています。

そうすれば一般の人達の誤解が減るはずです。

しかし、事実を軽視する発言が広まると、一般の方はそれを医学的事実と誤解してしまいます。

〇医学と事実の関係

医学は現状最も事実に近い

人の体に関する情報で、現在のところ最も事実に近いのは医学です。

医学は研究と反証を繰り返し、生き残った知見が基盤となっています。

ただし、医学といえど完全な科学にはなり得ません。

なぜならば、個人の体には個人差があり、100%の成功率を保証する治療法は存在しないからです。

〇医学の限界とバタフライエフェクト

人間の体は、天気予報のように複雑で、因果関係が明確でない場合があります。

バタフライエフェクトのように、些細な変化が大きな影響を及ぼすため、究極の事実を特定するのは難しいです。それでも、医学は健康産業の共通言語として不可欠です。

〇真実はクライアントの中にある

クライアントの感覚を重視

私のトレーナーの師匠、渡辺なおみさんがよく言っていた言葉に、「真実はクライアントの中にある」があります。

例えば、「お腹が空いた」と感じることは、その人にとっての事実です。

偉い研究者が来て

「いや、あなたのレントゲンを見ると胃の中に十分な内容物が残っていますし、血糖値も正常値なので空腹状態とは言えませんね」

と偉そうなことを言っても「お腹が空いた」と感じた事は事実です。

例えば、胃の内容物と思っていたものは何かしらの影だった可能性もあります。

例えば、血糖値が正常値であっても、その人が糖尿病だったなら話は変わります。

科学的なデータ(胃の内容物や血糖値)がどうであれ、本人の感覚が事実として尊重されるべきです。

むしろ、その人が感じた事こそが唯一無二の事実ではないでしょうか?

しかし、ここで注意するのは「感じた」までが事実で、その後は妄想になる可能性があります。

「お腹が空いたと感じたからご飯を食べなきゃ」はちょっと余計というか、慎重に判断すべき時もあります。

〇個人差とエビデンスのバランス

医学的なエビデンスは重要ですが、個人差により必ずしも全ての人に当てはまるとは限りません。そのため、私はクライアントの感覚を引き出し、それを重視した施術を行っています。

ただし、明らかに感覚の方が間違ってると推測される人がいます。

それは痛みを繰り返す方や身体が上手く動かない人です。

そういう方の中には感覚情報にエラーがある方が多いです。

例えば、間違った動作をずっと強制される環境にあった人は間違った動作の方を正しい動作と脳や身体が認識エラーを起こしている事があります。

分かりやすいのが昔の学校教育の「気を付け」です。

今では「軍隊姿勢(ミリタリーバック)」などと呼ばれる不良姿勢の代表格です。

気を付けが身に沁みついて直らない方が結構いらっしゃいます。

姿勢は身体の動きのベースになるので、そういう方は動きの感覚も間違った感覚になっている方が多いです。

また、痛みがあると動作がおかしくなってしまう為に、過去に強い痛みを長期間経験した人は変な動きが見についているケースもあります。

ギックリ腰を繰り返す人のしゃがみ方、股関節痛がある方の歩き方、40肩、50肩を経験した人の万歳の仕方などです。

そのようなケースにおいてはクライアントの感覚を完全に鵜呑みにしては本来の目的が果たせない可能性が高いです。

そういう場合は、専門家として事実に基づいた適切なアドバイスが必要です。

〇おわりに:事実と感覚の両立

事実を重視しつつ、クライアントの感覚を大切にする。

このバランスが私の情報発信と仕事の基盤です。

完全に感覚に頼ると本末転倒になるため、事実を軸に据えながら、個々のニーズに応じたアプローチを心がけています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

|